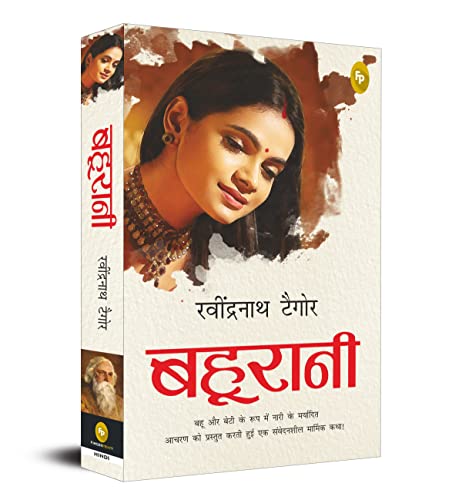

बहुरानी

“बहुरानी” घरेलू संसार की सबसे साधारण दिखने वाली जगह—आँगन, रसोई, दहलीज़—को एक जटिल नैतिक रंगमंच बना देती है। शीर्षक में छिपी विडम्बना ही कहानी का आरम्भ-बिंदु है: समाज जिस स्त्री को “घर की बहू” कहकर सम्मान देता है, उसी से स्वयं होने का अधिकार सबसे पहले छीन लेता है। ठाकुर इस सम्मान की सतह के नीचे दबी हुई अपेक्षाओं—आज्ञाकारिता, मौन, त्याग—को एक-एक परत में खोलते हैं।

कहानी का मूल तनाव इसी द्वंद्व से जन्मता है: बहुरानी की निजी इच्छा और घर की सामूहिक मर्यादा। वह कोई क्रांतिकारी घोषणाएँ नहीं करती; उसके पास न बड़े शब्द हैं, न बड़े हथियार—बस निर्णय लेने की धीमी, पर दृढ़ बुद्धि। वह घर के नियमों से टकराती नहीं, बातचीत करती है; और यही बातचीत धीरे-धीरे सत्ता का स्वर बदल देती है। ठाकुर का बड़ा गुण यह है कि वे विरोध को आक्रामकता में नहीं, मानवीय तर्क में बदल देते हैं—जिससे पाठक किसी पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय मनुष्यता की तरफ़ खड़े होते हैं।

घर-परिवार के पात्र—सास, जेठानी, देवर—किसी एक रंग में नहीं रंगे; सबके अपने डर, स्वार्थ, स्नेह और अहं हैं। लेखक उन्हें खल-पात्र नहीं बनाते; वे उसी व्यवस्था के उत्पाद हैं जिसमें बहुरानी अपने लिए जगह तलाश रही है। इसीलिए जब वह किसी छोटे-से अधिकार के लिए बोलती है—किसी अतिशयोक्तिपूर्ण विद्रोह के बजाय—तो उस बोलने का सांस्कृतिक अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। घरेलू जीवन की सबसे छोटी चीज़—कपड़े तह करने का ढंग, थाली परोसने का क्रम, चौखट पार करने का समय—यहाँ प्रतीक बन जाती है; इन्हीं सूक्ष्मताओं में कहानी का नैतिक सरोकार धड़कता है।

भाषा बिल्कुल पारदर्शी है—नाटकीयता से दूर, पर भावनात्मक तीक्ष्णता से भरी। संवाद कम, संकेत अधिक; वर्णन में ऐसा संकोच जो पाठक को स्वयं अर्थ-निर्माण के लिए आमंत्रित करता है। व्यंग्य कभी-कभी हल्के से चमकता है—जैसे रोशनी दीवार पर रेंगती हुई—और फिर चुपचाप अपने निशान छोड़ देता है। यही शैली कथा को उपदेशात्मक होने से बचाती है; पाठक के भीतर सहमति का नहीं, चिंतन का स्पेस बनता है।

स्त्री-स्वायत्तता यहाँ घोषणापत्र नहीं, जीवन-व्यवहार है। बहुरानी अपने निर्णयों के नैतिक औचित्य को किसी से साबित नहीं करती; वह उन्हें जीती है—और जीते-जी घर की परिभाषा बदलती है। ठाकुर स्त्री को “देवी” बनाकर मंच पर नहीं चढ़ाते; वे उसे रसोई की धुआँधार यथार्थ में रखते हैं, जहाँ उसकी करुणा और विवेक—दोनों—परीक्षा से गुजरते हैं। परिणाम यह कि स्त्री-विमर्श किसी बाहरी नारे की तरह नहीं, घरेलू रिश्तों के रोज़मर्रा में घटता हुआ महसूस होता है।

कहानी का अंत कोलाहल नहीं रचता; कोई विजेता या पराजित तय नहीं होता। जो बदलता है वह दृष्टि—घर का नज़रिया, रिश्तों की भाषा, और सबसे बढ़कर, बहुरानी का अपने प्रति विश्वास। यह समाधान भावुक नहीं, सधा हुआ है; वह पाठक को यह विश्वास देकर विदा करता है कि परिवर्तन सबसे प्रभावी तब होता है जब वह संबंधों को तोड़े बिना उनकी व्याख्या बदल दे।

समकालीन संदर्भ में “बहुरानी” की चमक और स्पष्ट हो जाती है। आज जब निजी स्वतंत्रता और पारिवारिक अपेक्षाएँ नए रूपों में टकराती हैं, यह कहानी बताती है कि आत्म-सम्मान कोई शोर नहीं माँगता; उसे बस एक सुसंगत नैतिक मुद्रा चाहिए। बहुरानी की धीमी दृढ़ता हमें सिखाती है कि घर की शांति का अर्थ चुप्पी नहीं, सुनी गई आवाज़ है—और सुनी गई आवाज़ ही घर को घर बनाती है।

कुल मिलाकर, “बहुरानी” घरेलू जीवन की सूक्ष्म राजनीति का एक सुसंस्कृत पाठ है—जहाँ परिवर्तन घोषणाओं में नहीं, दैनिक आचरण में घटता है; और जहाँ सम्मान का असल अर्थ, किसी पदवी से नहीं, व्यक्ति की चयन-क्षमता से तय होता है।

रचना शेयर करिये :