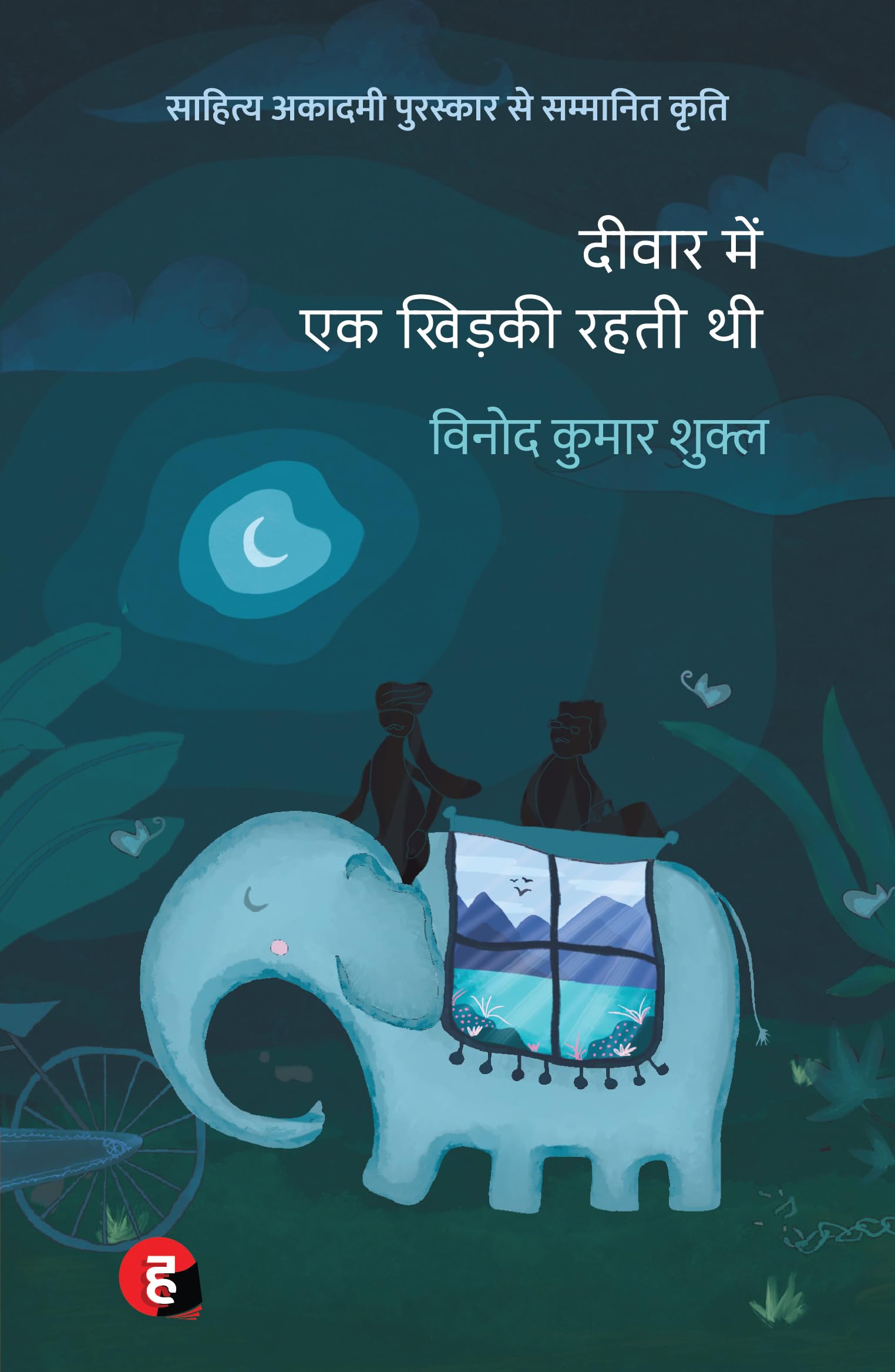

दीवार में एक खिड़की रहती थी

प्रस्तावना: एक खिड़की, दो संसार

यह उपन्यास 1996 में पत्रिका ‘साक्षात्कार’ में धारावाहिक रूप से छपा, 1997 में वाणी प्रकाशन से पुस्तक रूप में आया, और 1999 का साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला—यानी यह किताब अब समकालीन क्लासिक का दर्जा रखती है।

कहानी का अंग्रेज़ी रूपांतर A Window Lived in the Wall (अनुवाद: सत्ती खन्ना) के तौर पर उपलब्ध है; 2019 में वेस्टलैंड ने “नया अनुवाद” भी प्रकाशित किया, जिसमें रघुवर–सोनसी के दांपत्य के रोज़मर्रा में हास्य, विस्मय और लिरिसिज़्म की रागिनी पढ़ी जाती है।

कथा-सार (बिना स्पॉयलर, पर परतदार)

केंद्र में हैं रघुवर प्रसाद—कस्बे के कॉलेज में गणित के व्याख्याता—और उनकी नवविवाहित पत्नी सोनसी। एक कमरे के घर की खिड़की यहाँ प्रतीक नहीं, पात्र है: इसके “भीतर” का यथार्थ और “बाहर” का जादुई-सा परिदृश्य साथ-साथ साँस लेते हैं। दिलचस्प यह कि बाहर का वह उज्ज्वल-कल्पना-लोक केवल रघुवर–सोनसी को दिखाई देता है; विभागाध्यक्ष जैसे बाहरी लोग उसे देख ही नहीं पाते—यहीं से उपन्यास का अद्भुत अचरज-यथार्थ जन्म लेता है।

कथानक में एक युवा साधु का हाथी भी आता-जाता है—प्रायः वही रघुवर को कॉलेज छोड़ता-लाता है—और यही ‘हाथी-यथार्थ’ इस कृति की कोमल, हास्य-भीगी टोन को रोज़मर्रा में टाँक देता है।

पात्र-चित्र: धीमी आँच की मनुष्यता

• रघुवर प्रसाद: कम-आय, कम-शोर, पर संवेदना की उच्च तरंगों पर जीने वाला आदमी; उसका अतिशय गौरव साधारण से अचरज निकालना है—एक गणित-शिक्षक, जो जोड़-घटाव में नहीं, रिश्तों के सूक्ष्म मान नापता है।

• सोनसी: गृहस्थी की गंध, रसोई की खनक, और निस्पृह उल्लास की मूर्ति—वह खिड़की की “बाहर की दुनिया” में निष्कपट बच्चे-सी जीवंत हो उठती है; दांपत्य यहाँ देहात्मकता नहीं, अनकहे संवाद की पारदर्शिता है।

• विभागाध्यक्ष, बूढ़ी अम्मा, पड़ोसी, पेड़ पर दुबका बालक—ये सब मिलकर उस सामुदायिक आत्मीयता का मौखिक लोक-इतिहास रचते हैं, जो किताब का धड़कता हुआ हृदय है।

प्रतीक-विन्यास: खिड़की/आकाश/हाथी

• खिड़की: भीतर-बाहर की झीनी झिल्ली—घरेलू यथार्थ और संभव की उजली कल्पना का पुल। खिड़की बताती है कि आश्चर्य कोई भागीदारी के बिना नहीं बनता; जिनके भीतर आत्मीयता है, वे ही इस “दूसरी दुनिया” को देख पाते हैं।

• आकाश = चिट्ठी: रघुवर–सोनसी का संवाद कई बार शब्दों से नहीं, आकाश देखने से होता है—बड़ा आकाश = लंबी चिट्ठी; यह उपन्यास की सबसे कोमल लिपि है।

• हाथी: विलक्षण, पर घर-आँगन का; असंभव को सहज बनाना—यानी विस्मय को रोज़मर्रा में स्थापित कर देना।

भाषा और शिल्प: ‘अचरज-यथार्थ’ की निर्मल लय

विनोद जी की भाषा सादी है, पर आश्चर्य का व्याकरण गढ़ती है—वह बोली और मौन, दोनों से अर्थ निकालती है। वाक्यों में ठहराव, लोरी-सा लय, और सूक्तिपरक पारदर्शिता है; कहीं भी रुकावट-सा दर्शन नहीं, पर हर पन्ने पर दर्शन की रुक-रुक कर आती धुन है। आलोचना-परंपरा ने इसे ‘जादुई यथार्थवाद’ से जोड़ने की कोशिश की, पर खुद पाठ समझाता है: यह विदेशी तकनीक का अनुकरण नहीं, भारतीय निम्न-मध्यवर्ग के अनुभव-संसार से उपजी, अपनी किस्म की अचरज-यथार्थ शैली है।

थीमैटिक हार्टबीट

• साधारण जीवन का सौंदर्यशास्त्र: घटना-विहीनता भी अर्थ-सम्पन्न हो सकती है—यही इस रचना की नैतिक घोषणा है।

• दांपत्य की कोमल राजनीति: प्रेम यहाँ दावा नहीं करता; वह जीवन-संगठन बनकर चीज़ों, मौसमों, पड़ोसियों में व्यापता है।

• देखना बनाम नाम देना: जिनके पास देखने का अनुशासन है, वही खिड़की के बाहर की दुनिया को देख पाते हैं—बाकी के लिए वह अदृश्य रहती है।

“भावानुवाद” संवाद-खिड़कियाँ

1. रघुवर–सोनसी (आकाश-चिट्ठी): — “आज बड़ा आकाश है।” — “तो लंबी चिट्ठी लिखी है।”

2. विभागाध्यक्ष (अदृश्य दुनिया): — “खिड़की के बाहर क्या है?” — “आपके लिए दीवार ही है, सर; हमारे लिए रास्ता।”

3. बूढ़ी अम्मा–रघुवर (आत्मीयता): — “चीनी कम है?” — “नहीं अम्मा, आज मिठास पड़ोस से उधार ली है।”

4. सोनसी (घर/दुनिया): — “रसोई में से दाल-छौंक की महक आई?” — “हाँ, खिड़की ने भी एक कड़छी हवा में दे दी।”

आज के संदर्भ में

यह उपन्यास कम-आय, कम-सुविधा के जीवन में भी अतिकालिक स्नेह और आशा की संभावनाएँ दिखाता है; एक ऐसे समय में जब शोर को महत्व मिलता है, यह किताब धीमेपन की नैतिकता सिखाती है—और यही इसकी समकालीन प्रासंगिकता है।

छोटे-से आलोचनात्मक नोट

कई पाठकों को “घटनाएँ कम” लग सकती हैं, पर यही कम-घटित होना रचनात्मक धड़कन है; उपन्यास हमें देखने की नई आदत सिखाता है। जो पाठक ‘प्लॉट-ड्रिवन’ अपेक्षा से आएँ, उन्हें पहले कुछ पन्नों में सांत्वनापूर्ण धैर्य चाहिए—बदले में वे अद्भुत आंतरिक विस्तार पाएँगे।

पढ़ने की युक्ति (रीडिंग की)

• “अंदर/बाहर” को साथ पढ़ें—हर घरेलू दृश्य का जुड़वाँ बाहर की खिड़की में है।

• “चीज़ें” (आकाश, हाथी, पेड़, बरतन की खनक) को भाषाई पात्र मानकर पढ़ें—वहीं किताब अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलती है।

• चाहें तो अंग्रेज़ी अनुवाद से साथ-साथ पढ़ें; हालिया संस्करण इस पाठ के हास्य और लिरिसिज़्म को बहुत सुचिता से समेटता है।

रचना शेयर करिये :