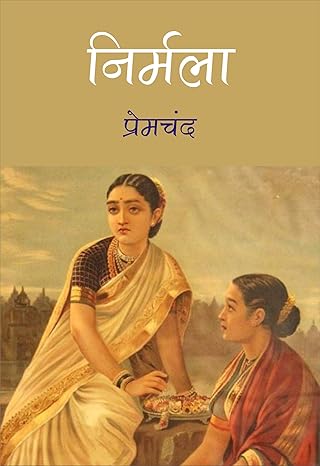

निर्मला

एक ख़ामोश चीख़ जो आज भी सुनाई देती है

हर लड़की की तरह, पंद्रह साल की निर्मला ने भी शायद अपनी शादी और आने वाले जीवन को लेकर कुछ रंगीन सपने देखे होंगे। एक घर, एक आँगन, और एक ऐसा साथी जो उसे समझे, उसे प्यार करे। निर्मला, यानी वह जो निष्कलंक हो, पर विडंबना देखिए कि नियति ने उसी के दामन पर शक और आरोपों के सबसे गहरे दाग़ लगाए। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास 'निर्मला' पढ़ना किसी कहानी को पढ़ना नहीं, बल्कि एक ज़िंदा इंसान की आत्मा को धीरे-धीरे घुटकर मरते हुए देखने जैसा है। यह एक ऐसी ख़ामोश चीख़ है, जो पन्नों से निकलकर आज भी हमारे समाज के बहरे कानों से टकराती है।

प्रेमचंद सिर्फ़ एक कथाकार नहीं थे; वे अपनी कलम से समाज की सर्जरी करने वाले एक कुशल डॉक्टर थे। वे हमेशा से स्त्री-सुधार और दहेज़ जैसी सामाजिक कुरीतियों के ख़िलाफ़ लिखते रहे। कहते हैं कि इस उपन्यास की चिंगारी प्रेमचंद को एक सच्ची घटना से मिली थी, जब उन्हें एक युवती का पत्र मिला था जिसने अपने अनमेल विवाह की त्रासदी को बयां किया था। शायद उसी असल दर्द ने प्रेमचंद को 'निर्मला' लिखने के लिए प्रेरित किया, ताकि एक की कहानी लाखों की आवाज़ बन सके। कहानी की शुरुआत ही एक टूटे हुए सपने और एक आर्थिक मजबूरी से होती है, जहाँ दहेज़ न दे पाने के कारण निर्मला का विवाह एक योग्य वर से टूट जाता है और उसकी शादी एक विधुर तोताराम से कर दी जाती है, जो उम्र में उसके पिता से भी बड़े हैं और तीन बेटों के बाप हैं।

यह सिर्फ़ एक अनमेल विवाह की कहानी नहीं है, यह एक युवा लड़की के उन सारे सपनों के कुचले जाने की कहानी है। प्रेमचंद यहाँ पुरुष मनोविज्ञान की भी गहरी पड़ताल करते हैं। निर्मला का पति तोताराम कोई क्रूर खलनायक नहीं है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। वह अपनी युवा पत्नी को ख़ुश करने की हर संभव कोशिश करता है - उसके लिए गहने लाता है, उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन उसके मन में अपनी उम्र और सूरत को लेकर एक गहरी हीन भावना है। उसका प्रेम, प्रेम कम और एक असुरक्षित अधिकार-भावना ज़्यादा है। और इसी बेमेल रिश्ते की नींव पर शक का पहला बीज पड़ता है, जो धीरे-धीरे एक ज़हरीला पेड़ बन जाता है।

जब तोताराम को अपनी पत्नी निर्मला और अपने सबसे बड़े बेटे मंसाराम के बीच एक सहज, माँ-बेटे जैसे स्नेह पर शक होने लगता है, तो कहानी का सबसे मार्मिक मोड़ आता है। पुरुष का यह निराधार संदेह एक पूरे परिवार को तबाह कर देता है। इस शक की आग में झुलसकर होनहार मंसाराम की मृत्यु हो जाती है, और यहीं से निर्मला का पतन शुरू होता है। वह अपने दूसरे सौतेले बेटों, जियाराम और सियाराम, की माँ कभी नहीं बन पाती और घर में अकेली पड़ती चली जाती है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे सामाजिक दबाव और एक पुरुष का संदेह एक हँसती-खेलती लड़की को पत्थर की मूरत में बदल देता है, जिसकी सारी भावनाएँ मर चुकी हैं।

यह जानना दिलचस्प है कि यह उपन्यास 1927 में 'चाँद' नामक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था, जो उस समय अपनी प्रगतिशील और नारीवादी सामग्री के लिए जानी जाती थी। इस तरह, 'निर्मला' का प्रकाशन सिर्फ़ एक साहित्यिक घटना नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा था। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि उस दौर के पाठकों, ख़ासकर महिलाओं ने, हर महीने निर्मला की इस धीमी और दर्दनाक यात्रा को किस बेचैनी और अपनेपन के साथ पढ़ा होगा। इसने समाज में दहेज़ और अनमेल विवाह जैसी कुरीतियों पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी।

मेरी नज़र में, निर्मला की कहानी हमें बताती है कि सामाजिक कुरीतियाँ कैसे किसी इंसान पर धीरे-धीरे असर करती हैं। यहाँ कोई बड़ा खलनायक नहीं है, कोई एक घटना नहीं है जो सब कुछ तबाह कर दे। यहाँ तो रोज़मर्रा की घुटन है, अनकहे शब्द हैं, झूठे शक हैं, और एक ऐसा माहौल है जो धीरे-धीरे एक आत्मा को सोख लेता है। निर्मला की मौत शारीरिक बीमारियों से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल और एक मरी हुई आत्मा से होती है। यह उपन्यास एक ख़ामोश चीख़ है, जो आज भी हर उस घर से सुनाई देती है जहाँ एक औरत को सिर्फ़ एक वस्तु समझा जाता है, इंसान नहीं।

रचना शेयर करिये :