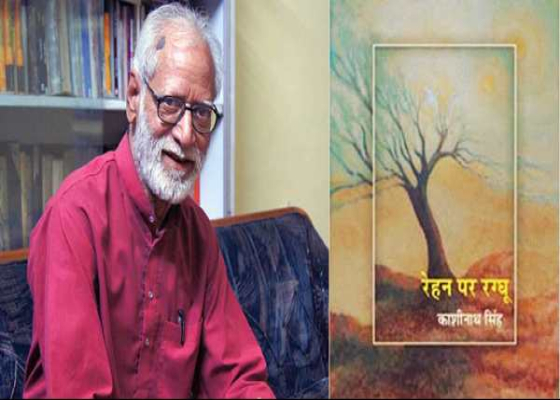

रेहन पर रग्घू

उस आम आदमी की कहानी, जिसकी ज़िंदगी गिरवी रखी है

आज सुबह कोलकाता की एक ट्राम में सफ़र करते हुए मेरी नज़र एक अधेड़ उम्र के सज्जन पर पड़ी। उनके चेहरे पर थकान थी, हाथ में सब्ज़ी का थैला था, और उनकी आँखें किसी गहरी चिंता में डूबी हुई थीं। उन्हें देखकर मेरे ज़हन में अनायास ही काशीनाथ सिंह के उपन्यास का नायक 'रग्घू' आ गया। और मुझे एहसास हुआ कि हमारे देश के शहरों और क़स्बों की भीड़ में न जाने कितने 'रग्घू' चुपचाप अपनी ज़िंदगी का बोझ ढो रहे हैं, जिनकी कहानी कभी कही नहीं जाती। काशीनाथ सिंह का उपन्यास 'रेहन पर रग्घू' उन्हीं अनकहे, अनसुने नायकों की महागाथा है।

यह कोई असाधारण कहानी नहीं है, और यही इस उपन्यास को असाधारण बना देती है। इसका शीर्षक ही अपने आप में एक पूरा उपन्यास है - 'रेहन पर रग्घू', यानी एक ऐसा जीवन जो गिरवी रखा हुआ है। तो कौन है यह रग्घू, और उसकी ज़िंदगी किसके पास रेहन पर है? रग्घू हमारे और आपके बीच का एक आम निम्न-मध्यम वर्गीय आदमी है। वह गाँव से शहर आया एक स्कूल मास्टर है, जिसकी एक छोटी सी तनख्वाह है और ज़िम्मेदारियों का एक बड़ा सा पहाड़। उसका पूरा जीवन एक गणित है - घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, पत्नी की बीमारी का ख़र्च, और गाँव में रह रहे परिवार की उम्मीदें। इस हिसाब-किताब में उसके अपने सपने, अपनी इच्छाएँ कब गुम हो जाती हैं, उसे ख़ुद भी पता नहीं चलता।

काशीनाथ सिंह जी की क़लम का जादू यह है कि वे रग्घू के जीवन के रोज़मर्रा के संघर्षों को इतनी बारीकी और ईमानदारी से दिखाते हैं कि आप उसका दर्द महसूस करने लगते हैं। आप उसके साथ लोकल ट्रेन की भीड़ में धक्का खाते हैं, किराए के छोटे से मकान की घुटन को महसूस करते हैं, और महीने के आख़िरी दिनों में उसकी जेब की तंगी को अपनी तंगी समझने लगते हैं। रग्घू का चरित्र-चित्रण अद्भुत है। वह कोई विद्रोही नहीं है, वह व्यवस्था से लड़ता नहीं है; वह बस चुपचाप उसे झेलता है। उसकी छोटी-छोटी ख़ुशियाँ हैं - दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठना, कभी-कभार पत्नी के लिए एक गजरा ले आना - लेकिन इन छोटी ख़ुशियों पर भी ज़िम्मेदारियों का बड़ा सा साया हमेशा मँडराता रहता है।

यह उपन्यास सिर्फ़ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस पूरे सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने पर एक गहरी टिप्पणी है जिसने लाखों 'रघुओं' को जन्म दिया है। रग्घू का जीवन सिर्फ़ किसी साहूकार के पास गिरवी नहीं है; वह सामाजिक उम्मीदों के पास गिरवी है, वह शहरी बनने की आकांक्षाओं के पास गिरवी है, और वह उस व्यवस्था के पास गिरवी है जो उसे सम्मान तो 'मास्टर जी' का देती है, पर जीने लायक वेतन नहीं देती। यह उपन्यास उदारीकरण के बाद के भारत में पनपे उस मध्यवर्गीय सपने का एक क्रूर एक्स-रे है, जो दिखाता है कि इस सपने को पूरा करने की सबसे भारी क़ीमत सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा आदमी चुकाता है।

काशीनाथ सिंह जी की भाषा इस कहानी की आत्मा है। वे अपनी ठेठ बनारसी लय और देसी मुहावरों से रग्घू की दुनिया को ज़िंदा कर देते हैं। उनकी भाषा में एक अजीब सा खुरदुरापन और व्यंग्य है, जो कड़वी से कड़वी बात को भी बिना किसी लाग-लपेट के कह देती है।

आज जब मैं अपने चारों तरफ़ देखती हूँ, मुझे हर मोड़ पर कोई न कोई रग्घू नज़र आता है - जो अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए अपना आज गिरवी रखे हुए है, जो अपने बूढ़े माँ-बाप के इलाज के लिए अपनी ज़रूरतों को भुलाए बैठा है। यह किताब हमें सिखाती है कि नायक सिर्फ़ वो नहीं होते जो इतिहास बदलते हैं, नायक वो भी होते हैं जो चुपचाप अपनी छोटी सी दुनिया का बोझ उठाए, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी की क़िस्त चुकाते हैं। रग्घू एक ऐसा ही नायक है, जो रेहन पर होकर भी ज़िंदा है, और इसी में उसकी जीत है, और शायद हम सबकी भी।

रचना शेयर करिये :