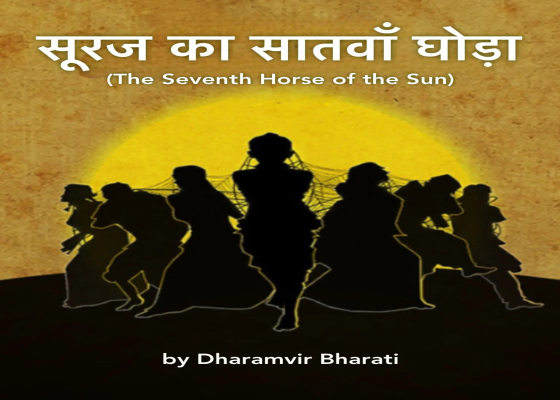

सूरज का सातवाँ घोड़ा

जब एक कहानीकार ज़िंदगी के टूटे धागे जोड़ता है

नमस्ते, मैं लिपिका!

एक कहानी सुनने और कहने की शौकीन होने के नाते, मेरा मानना है कि दुनिया की सबसे ख़ूबसूरत शामें वो होती हैं जहाँ कुछ दोस्त साथ बैठें और कोई एक कहानी सुनाना शुरू करे। धर्मवीर भारती जी का उपन्यास 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' पढ़ना मेरे लिए ठीक ऐसा ही अनुभव था। यह कोई पारंपरिक उपन्यास नहीं, बल्कि माणिक मुल्ला नाम के एक कहानीकार की चौपाल है, जहाँ हम, यानी पाठक, उनके दोस्तों के साथ बैठकर ज़िंदगी और प्रेम की कई अधूरी, बिखरी हुई और एक-दूसरे से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनते हैं।

भारती जी ने अपने प्रयोगधर्मी स्वभाव से उपन्यास के फॉर्म को ही तोड़ दिया और हमें कहानी सुनाने की कला का ही एक अद्भुत उत्सव भेंट किया।

कहानी के अंदर कहानी: माणिक मुल्ला की चौपाल

इस उपन्यास की सबसे अनूठी बात इसकी शैली है। कहानी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। माणिक मुल्ला अपने दोस्तों को एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं, और उसी कहानी का कोई पात्र या कोई घटना उन्हें एक दूसरी कहानी की ओर ले जाती है, जो पहली कहानी पर एक नई रौशनी डालती है। यह किसी रूसी गुड़िया की तरह है, जिसके अंदर से एक और गुड़िया निकलती है, और हर गुड़िया पहले वाली से ज़्यादा रहस्यमयी और गहरी होती है।

एक थिएटर प्रेमी की नज़र से देखूँ तो माणिक मुल्ला मंच के एक कुशल 'सूत्रधार' की तरह हैं, जो अलग-अलग किरदारों और घटनाओं को एक ही धागे में पिरोकर हमारे सामने एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि सच कभी एक नहीं होता, उसके कई पहलू होते हैं, और हर कहानी को देखने का एक नया नज़रिया हो सकता है।

त्रासदी के तीन रंग: जमुना, लिली और सत्ती

माणिक मुल्ला की कहानियों के केंद्र में हैं तीन स्त्रियाँ, जो असल में निम्न-मध्यम वर्ग की नियति के तीन अलग-अलग चेहरे हैं:

• जमुना: वह पारंपरिक, त्यागमय और अधूरे प्रेम का प्रतीक है। वह इंतज़ार करती है, उम्मीद करती है, और अंत में ख़ामोशी से टूट जाती है। उसका प्रेम पवित्र है, पर सामाजिक और आर्थिक मजबूरियों के आगे बेबस है।

• लिली: वह जमुना से थोड़ी ज़्यादा आधुनिक और साहसी है, लेकिन वह भी परिस्थितियों की शिकार है। वह अपने लिए एक बेहतर जीवन चुनने की कोशिश करती है, पर अंत में एक ऐसे समझौते पर पहुँचती है जहाँ न प्रेम है, न सम्मान।

• सत्ती: उसकी कहानी इन सबमें सबसे ज़्यादा क्रूर और दिल दहला देने वाली है। वह उस तबके का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ ग़रीबी और शोषण इतना ज़्यादा है कि प्रेम और सम्मान जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। उसकी नियति दिखाती है कि जब पेट की आग जल रही हो, तो दिल की आग बुझ जाती है।

ये तीनों सिर्फ़ तीन अलग-अलग औरतें नहीं हैं, बल्कि एक ही समाज में एक ही स्त्री के जीवन की तीन अलग-अलग संभावनाएं हैं, जिनका अंत एक ही तरह की विफलता पर होता है।

पुरुष पात्रों का संघर्ष: कुंठा, विवशता और ज़िम्मेदारी

यह उपन्यास सिर्फ़ स्त्रियों की त्रासदी नहीं दिखाता, बल्कि यह उन पुरुष पात्रों के संघर्ष और उनकी भावनात्मक दुनिया की भी गहरी पड़ताल करता है जो इन त्रासदियों के केंद्र में हैं।

• तन्ना: अधूरे सपनों का नायक: कहानियों का मुख्य पुरुष पात्र तन्ना है। वह निम्न-मध्यम वर्ग के उस युवा का प्रतीक है जो संवेदनशील है, प्रेम करना जानता है, लेकिन जिसकी जेब ख़ाली है। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा उसकी आर्थिक विवशता है। वह जमुना से सच्चा प्रेम करता है, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं कि वह शादी करके उसकी ज़िम्मेदारी उठा सके। उसका आदर्शवादी प्रेम समाज की कठोर सच्चाइयों से टकराकर चूर-चूर हो जाता है। यह असफलता उसके भीतर एक गहरी कुंठा (frustration) को जन्म देती है। वह लिली को भी एक बेहतर जीवन नहीं दे पाता। तन्ना का संघर्ष यह दिखाता है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक दबाव एक पुरुष के आत्म-सम्मान को कुचल देते हैं और उसे प्रेम करने के अधिकार से भी वंचित कर देते हैं। उसका किरदार इस बात का सबूत है कि इस व्यवस्था में सिर्फ़ औरतें ही नहीं, पुरुष भी उतने ही बेबस और हारे हुए हैं।

• माणिक मुल्ला: तटस्थ द्रष्टा का दर्द: माणिक मुल्ला सिर्फ़ एक कहानीकार नहीं हैं, वे ख़ुद भी एक पात्र हैं। वे इन सभी कहानियों के द्रष्टा हैं। उनका संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। वह इन सभी किरदारों के दुख, उनकी असफलताओं को एक बौद्धिक स्तर पर समझते हैं, लेकिन उन्हें बदल नहीं सकते। उनकी भावनाओं में एक तटस्थ सहानुभूति (detached empathy) है। वह बिना किसी जजमेंट के कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन उनकी बातों में एक गहरी उदासी छिपी होती है। उनका संघर्ष इन सभी टूटी हुई कहानियों में एक अर्थ खोजने का है, एक पैटर्न ढूँढ़ने का है। वह उस बुद्धिजीवी का प्रतीक हैं जो समाज की बीमारियों को समझता तो है, पर उसका इलाज करने में ख़ुद को असमर्थ पाता है।

पन्नों से परदे तक: एक सफल प्रयोग

यह जानकर हैरानी नहीं होती कि भारती जी हमेशा फॉर्म और कंटेंट के साथ नए-नए प्रयोग करते थे। इसकी कहानी कहने की शैली इतनी अनूठी और मज़बूत थी कि महान निर्देशक श्याम बेनेगल ने 1992 में इस पर एक बेहद प्रशंसित फ़िल्म भी बनाई। उस फ़िल्म ने यह साबित कर दिया कि भारती जी की यह जटिल और गैर-पारंपरिक कथा सिनेमा के परदे पर भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है।

लिपिका की नज़र से: टूटा हुआ लेकिन मुकम्मल कोलाज

यह किताब वाक़ई एक कोलाज की तरह है। भारती जी हमें दिखाते हैं कि ज़िंदगी असल में कैसी होती है - टूटे हुए सपनों, अधूरी प्रेम कहानियों, आर्थिक तंगी और छोटे-छोटे समझौतों का एक ढेर। लेकिन एक माहिर कलाकार की तरह, वे इन टूटे हुए, बिखरे हुए टुकड़ों को इस तरह एक साथ रखते हैं कि उनसे निम्न-मध्यम वर्ग के स्त्री और पुरुष, दोनों के संघर्ष की एक बड़ी, दर्दभरी लेकिन बेहद ख़ूबसूरत और अर्थपूर्ण तस्वीर बन जाती है।

और उपन्यास का शीर्षक? 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' भविष्य का प्रतीक है। शायद माणिक मुल्ला ही वह सातवाँ घोड़ा है, जो भविष्यद्रष्टा है और इन सभी किरदारों की नियति को एक साथ देख सकता है। या शायद कहानी सुनाने की कला ही वह सातवाँ घोड़ा है, जो हमें निराशा और त्रासदी के अँधेरे से निकालकर उम्मीद की एक किरण दिखाती है।

रचना शेयर करिये :